中国科学家宣布,我国正规划撞击一颗小行星,这一消息迅速引起广泛关注。实际上,世界各国很早就有类似计划,2022年已有成功案例。据央视新闻报道,中国科学家在2023年发出了近地小行星防御空间处置方案的征集令都优配送端,并选出了十颗备选小行星。

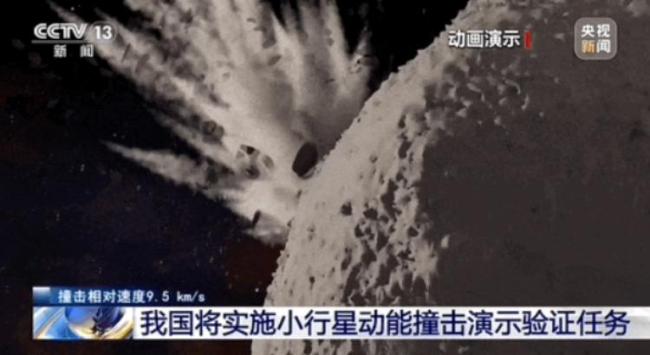

中国探月工程总设计师吴伟仁介绍,我国正在规划对一颗小行星实施动能撞击演示验证任务,以验证小行星防御方案的可行性。太阳系中有数十亿颗小行星,它们富含铁、镍、铂族金属以及水冰等资源,具有重要的经济价值,是太阳系形成与演化的“活化石”。其中一些小行星运行轨迹接近地球,被称为近地小行星。作为太阳系中最具潜在威胁的天体之一,近地小行星虽然撞击地球的概率极小,但破坏力巨大,因此被联合国列为威胁人类生存的二十大灾难之首。

天文学家把直径超过1米的天体称为小行星,小于1米的归为流星体。据NASA官网介绍,近地天体指可在距地球轨道5000万公里范围内经过的小行星或彗星,而对地球构成潜在威胁的天体为运行轨道距地球轨道750万公里以内且直径大于140米的小行星。绝大多数小行星尺寸只有几米,每个月都会撞击地球,形成耀眼的“火流星”。2002年至2022年的20年间,美国近地小行星碰撞预警监测系统“哨兵”计划发现了28000颗近地小行星,其中有1365颗被列入有风险都优配送端,其中只有20颗超过140米直径。

中国空间科学学会空间科学传播专家工作室副主任周炳红表示,小行星体积质量越大,影响其轨道的难度也越高。如果想改变直径1公里以上小行星的轨道,需要提前数十年准备,并考虑多个方案,才能确保地球安全。

历史上,小行星撞击地球曾造成重大灾难。例如,约6600万年前,“希克苏鲁伯”小行星撞击墨西哥湾地区,导致恐龙灭绝。此外,1908年通古斯河上空爆炸事件和2013年俄罗斯车里雅宾斯克地区的撞击事件也引起了广泛关注。这些事件表明,尽管小行星撞击地球的概率极低,但其潜在威胁始终存在。

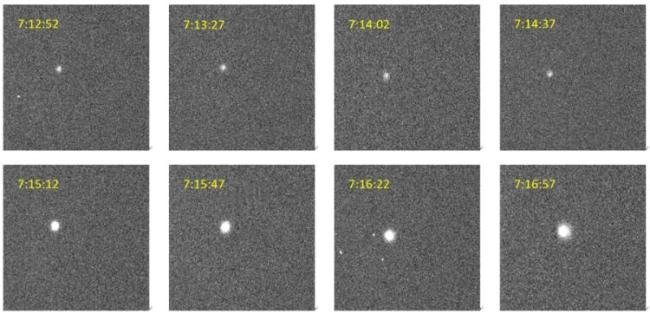

面对近地小行星的潜在威胁,科学家设计了多种防御方法。2022年,美国国家航空航天局(NASA)成功实施了“双小行星重定向测试”任务,通过高速航天器撞击小行星,成功偏转了其轨道。这是人类首次主动防御小行星的实验,取得了成功。

2023年,中国深空探测实验室面向全球发布了近地小行星防御空间处置方案的征集令,初选出了一些备选目标。中国首次小行星防御任务的目标是50米级小行星,并对动能撞击效果进行在轨直接评估。计划在距离地球1000万公里左右的地方发射动能撞击器,以改变小天体的轨道,使其至少几十年到100年内不会撞击地球。

中国的小行星撞击计划正式名称为小行星防御任务都优配送端,拟采用“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式。观测器先期抵达目标小行星进行详细观测,然后撞击器实施高速撞击。撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。这项任务可以类比为一场精密的“太空台球”,旨在测量小行星轨道被改变的程度。

富灯网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。